Die EU-Verordnung zu entwaldungsfreien Lieferketten stellt vor allem kleine und mittlere Unternehmen vor Herausforderungen, eröffnet aber zugleich wertvolle Chancen. Wer Risiken frühzeitig erkennt und gezielt managt, sichert nicht nur die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, sondern stärkt auch das Vertrauen von Kund*innen und Geschäftspartnern. Eine fundierte Risikoanalyse macht Ihre Lieferkette widerstandsfähiger gegenüber Störungen – ein klarer Wettbewerbsvorteil.

Nach der strategischen Ausrichtung ist es Zeit für den nächsten Schritt: den Deep-Dive ins Risikomanagement Ihrer Lieferketten.

Lieferkettenrückverfolgung

Wie die relevanten Informationen beschaffen, um Entwaldung sicher ausschließen zu können?Um sicherzustellen, dass zu Beginn der Lieferketten keine Entwaldung stattgefunden hat, müssen die genauen Produktionsstandorte sowie deren historische Entwicklung bekannt sein. Je nach Unternehmensgröße, Komplexität und Verzweigung der Lieferkette kann das eine Herausforderung darstellen.

Unternehmen mit kurzen Lieferketten können den Warenfluss häufig ohne großen Aufwand bis zum Ursprungsort zurückverfolgen. Dennoch ist es auch in diesen Fällen für die Risikoanalyse sinnvoll, die exakten Geokoordinaten zu erheben. Für die Erfüllung der EUDR-Sorgfaltspflicht ist die Geolokalisierung verpflichtend (Ausnahme: Primärerzeuger aus Ländern mit geringem Entwaldungsrisiko: es genügt die Angabe einer postalischen Adresse anstelle von Geokoordinaten).

Besteht kein direkter Kontakt zu den Produzent*innen, ermöglicht das Identity-Preserved-(IP)-Modell strenger Zertifizierungen eine Rückverfolgbarkeit bis zum Produktionsort. Dabei bleibt die Ware entlang der gesamten Lieferkette physisch getrennt. Zu beachten ist jedoch, dass Zertifizierungskosten für Kleinproduzent*innen oft untragbar sind. Daher sollten Zertifikate nicht als Voraussetzung für die Warenabnahme gelten.

Fehlen sowohl Direktbezug als auch IP, ist die Rückverfolgung komplexer – aber nicht unmöglich. In solchen Fällen sollte das Unternehmen seine direkten Vorlieferanten gezielt nach Herkunftsinformationen zum betreffenden Rohstoff befragen. Werden diese offengelegt, lässt sich der Ursprungsort ermitteln und eine Sorgfaltsprüfung durchführen. Einen ersten Überblick über Rohstoffherkünfte sowie ein Werkzeug zur Rückverfolgung bietet das Tool von Trase, das unter Tools zur Risikoanalyse näher vorgestellt wird.

Verfügt der Vorlieferant nicht über die nötigen Informationen, kann deren Bereitstellung zur Bedingung für die Fortsetzung der Geschäftsbeziehung gemacht und entsprechend kommuniziert werden.

Risikobewertung entlang der Lieferkette

Sobald die Herkunft der Ware eindeutig geklärt ist, kann das Unternehmen mit der Risikoanalyse beginnen. Dabei empfiehlt es sich, Vorlieferanten nach bereits durchgeführten Analysen zu fragen. Diese können als Grundlage für die eigene Risikomatrix dienen.

Wichtig ist ein Perspektivwechsel: Im Mittelpunkt stehen Risiken für Ökosysteme und die lokale Bevölkerung – insbesondere für indigene Völker, deren Lebensgrundlagen direkt vom Erhalt der Natur abhängen.

Einen Überblick über spezifische Entwaldungsrisiken und geografische Hotspots je Rohstoff bieten die Rohstoff-Factsheets auf dieser Seite. Neben der Vermeidung von Entwaldung und Walddegradierung spielt auch die Wahrung der Landrechte indigener Völker und lokaler Gemeinschaften eine zentrale Rolle – sie ist Voraussetzung für die Einhaltung der EUDR.

Ein erster Schritt ist die grobe Einschätzung der Waldvorkommen im Produktionsgebiet. Dafür eignen sich die Waldmonitoringtools, die hier vorgestellt werden. Sie zeigen auch, ob und in welchem Ausmaß in der Vergangenheit Entwaldung stattgefunden hat.

Die Bestätigung, dass die Ware rechtskonform produziert wurde, ist oft aufwändig – insbesondere hinsichtlich Menschenrechte, Landrechte sowie der Frage, ob indigene Gemeinschaften konsultiert wurden (Das sog FPIC-Prinzip steht für “Free Prior and Informed Consent).

In der Praxis wird die Rechtstreue häufig per Unterschrift von Vorlieferanten oder Erzeugern bestätigt. Für ein verantwortungsvolles Risikomanagement ist es entscheidend, sich zusätzlich selbst ein Bild von den Risiken im Herkunftsland zu machen, insbesondere im Hinblick auf Korruption, Fälschungen und die allgemeine Rechtsdurchsetzung. Dafür ist fundierte Recherche nötig, wobei die weiter unten genannten Quellen wertvolle Unterstützung bieten.

Hilfreiche Informationen bieten auch Multi-Stakeholder-Initiativen – rohstoffübergreifend oder spezifisch –, ebenso wie Zertifizierungen. Letztere können Risiken mindern, ersetzen aber nicht die eigene Sorgfaltspflicht.

Die Risikoanalyse sollte regelmäßig (jährlich) überprüft werden. Erfüllt ein Vorlieferant die Anforderungen nicht oder besteht ein nicht tragbares Risiko, sind Maßnahmen zur Risikominderung nötig. Dazu zählen z. B. externe Audits oder eine geografische Eingrenzung des Bezugs auf nachvollziehbare Regionen.

Kleinproduzent*innen sollten aktiv dabei unterstützt werden, die erforderlichen Informationen bereitzustellen und die Entwaldungsfreiheit ihrer Produkte (gemäß der EUDR) nachweisen zu können.

Risikorohstoffe und -regionen

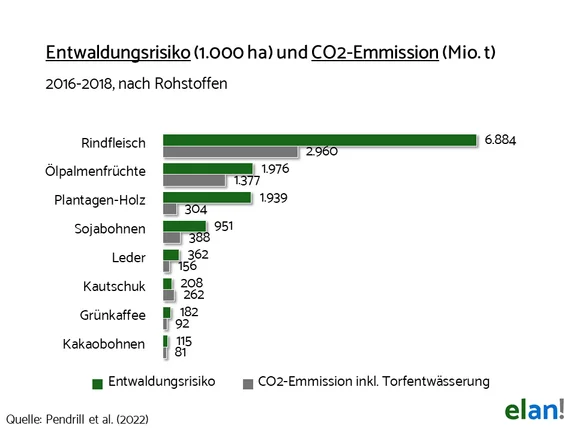

Die Ausweitung landwirtschaftlicher Flächen ist der mit Abstand größte Entwaldungstreiber der Welt. Besonders gravierend ist das Problem in tropischen Regenwäldern. Die nähere Betrachtung zeigt, dass dabei nur wenige Rohstoffe den Großteil der Abholzung verursachen: Rinder, Palmöl, Holz, Soja, Kautschuk, Kaffee und Kakao. Doch wo genau findet Entwaldung statt und welche Rolle spielen die EU und Deutschland dabei?

Antworten auf diese und weitere Fragen liefern nachfolgende Rohstoff-Factsheets:

Holz und Holzprodukte nehmen eine besondere Rolle ein, da der Anbau in den meisten Regionen der Welt möglich ist. Die Verwendung von Holz ist vielfältig und die Nachfrage nach dem Rohstoff steigt. Ein besonderes Augenmerk gilt dem tropischen Regenwald, da diese Waldgebiete besonders von Abholzung betroffen sind.

Was könnte Ihre Holzlieferkette mit Entwaldung zu tun haben?

Informationen dazu finden Sie im herunterladbaren Holz-Factsheet.

Die EU importiert jedes Jahr weit über 3 Mio. t Rohkaffee. Dieser stammt unter anderem aus Kolumbien, wo der Kaffeeanbau mit einem besonders hohen Entwaldungsrisiko verbunden ist.

Was könnte Ihre Kaffeelieferkette mit Entwaldung zu tun haben?

Informationen dazu finden Sie im herunterladbaren Kaffee-Factsheet.

Kakao

Kakao stammt ursprünglich aus Lateinamerika, wird heutzutage aber vor allem in Westafrika und Indonesien angebaut. Der meiste Kakao wird an der Côte d’Ivoire erzeugt, oftmals verbunden mit Entwaldung, die auch vor Schutzgebieten nicht Halt macht.

Was könnte Ihre Kakaolieferkette mit Entwaldung zu tun haben?

Informationen dazu finden Sie im herunterladbaren Kakao-Factsheet.

Naturkautschuk

Naturkautschuk wird zu 85 % von Produzent*innen kleinbäuerlicher Landwirtschaft produziert. Dies stellt eine spezielle Herausforderung bei der Rückverfolgbarkeit dar.

Was könnte Ihre Naturkautschuklieferkette mit Entwaldung zu tun haben?

Informationen dazu finden Sie im herunterladbaren Naturkautschuk-Factsheet.

Palmöl

Palmöl ist seit der Jahrtausendwende das meistproduzierte Pflanzenöl weltweit. Somit hat sich auch die globale Anbaufläche in den letzten 30 Jahren fast verfünffacht.

Was könnte Ihre Palmöllieferkette mit Entwaldung zu tun haben?

Informationen dazu finden Sie im herunterladbaren Palmöl-Factsheet.

Für keinen Agrarrohstoff der Welt wird so viel Wald zerstört wie für die Rinderhaltung. Leder ist dabei kein Nebenprodukt, sondern ein lukratives Exportgut, für das die EU eine Schlüsselabnehmerrolle einnimmt.

Was könnte Ihre Rinderzeugnisselieferkette mit Entwaldung zu tun haben?

Informationen dazu finden Sie im herunterladbaren Rinderzeugnisse-Factsheet.

Soja ist seit den 60er-Jahren aufgestiegen zur global wichtigsten Öl- und Eiweißpflanze. Verwendung findet sie vor allem als Futtermittelbestandteil. Brasilien gehört zu den wichtigsten Produzenten und ist das Land mit dem eindeutig höchsten Entwaldungsrisiko weltweit.

Was könnte Ihre Sojalieferkette mit Entwaldung zu tun haben?

Informationen dazu finden Sie im herunterladbaren Soja-Factsheet.

Tools zur Entwaldungsrisikoanalyse

Die Kenntnis der eigenen Lieferkette und deren Rückverfolgbarkeit bis zum Produktionsort ist ein zentraler Bestandteil jeder Entwaldungsrisikoanalyse – und Voraussetzung für wirksame Minderungsmaßnahmen.

Zahlreiche online verfügbare Tools unterstützen Unternehmen bei der Identifikation von Entwaldungsrisiken. Die Bandbreite reicht von spezialisierten Anwendungen für bestimmte Rohstoffe oder Herkunftsländer bis hin zu niedrigschwelligen Tools, die einen schnellen Überblick über globale Entwaldungs-Hotspots bieten. Einige fokussieren auf den Ursprung der Rohstoffe, andere betrachten die gesamte Lieferkette. Viele lassen sich auch kombinieren, um eine fundiertere Risikoeinschätzung zu ermöglichen.

Eine herunterladbare Übersichtstabelle bietet Ihnen einen schnellen Vergleich der verfügbaren Tools anhand zentraler Kriterien.

Die nachfolgenden Factsheets stellen ausgewählte Tools mit ihren Funktionen, Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten vor.

Tool-Analysen zum Download

Forest Monitoring

Rohstoffe: allgemein

Forest Monitoring von OpenForests ist ein individuell anpassbares Tool, mit dem Unternehmen Produzentenflächen auf Entwaldung oder Aufforstung überwachen. Kund:innen stellen dafür Geo-Daten ihrer Lieferanten bereit; ergänzt durch öffentlich verfügbare Informationen anderer Plattformen wird das Risiko im Tool dargestellt. Der Fokus liegt auf kontinuierlicher Überwachung.

Global Forest Watch

Rohstoffe: Bergbau, Soja, Palmöl, Erdöl, Gas, Holzfasern

Global Forest Watch bietet Analysen zur Entwaldung in frei wählbaren Regionen, die auf Karten markiert oder nach Ländern, Regionen und Municipalities definiert werden können. Entwaldung wird im Zeitverlauf sichtbar, zudem lassen sich automatische Alerts für Entwaldung und Waldbrände einrichten. Eine direkte Rohstoffzuordnung gibt es nicht.

Global Forest Watch Pro

Rohstoffe: Palmöl, Soja, Rinder-Schlachthöfe, Rindfleisch, Kakao

Mit Global Forest Watch Pro können Unternehmen ein Portfolio ihrer Produktions- oder Investment-Struktur erstellen und innerhalb dieses Portfolios u.a. Entwaldungsrisiken effizient managen und überwachen. Eine Kenntnis der Produktionsstätten ist, wie auch bei Global Forest Watch, notwendig, um eine genaue Risiko-Analyse zu erhalten.

Map Biomas

Rohstoffe: Weide, Sojabohnen, Zuckerrohr, Reis, sonstige Zwischenfrüchte, Kaffee, Zitrusfrüchte, sonstige Dauerkulturen, Waldplantagen

MapBiomas ist ein kartenbasiertes Tool zur Analyse von Landnutzung und -änderungen in Brasilien. Es weist Entwaldung einzelnen Rohstoffen zu – rückwirkend und vorausschauend (Fire-Alerts). Im Vergleich zu PRODES/DETER erlaubt MapBiomas eine differenzierte Bewertung des Entwaldungsrisikos nach Rohstoffen.

Palmoil.io

Rohstoffe: Palmöl

Palmoil.io ist ein Tool zur Risiko- und Lieferkettenanalyse von vergangener und künftiger Entwaldung durch Palmölanbau, inklusive Gesetzeskonformität. Grundlage ist eine weltweite Datenbank mit Lieferanten und Konzessionen. Dadurch sind keine eigenen Geo-Daten der Produzenten nötig, sofern die Lieferkettenstruktur bekannt ist.

PRODES / DETER

Rohstoffe: allgemein

PRODES / DETER nutzt offizielle Statistiken der brasilianischen Regierung und bietet damit eine verlässliche Datengrundlage. Das Tool zeigt detaillierte Entwaldungsrisiken und weist diese auch separat für Gebiete indigener Völker aus – relevant auch aus menschenrechtlicher Sicht. Eine Rohstoffzuordnung ist nicht möglich, weshalb Unternehmen genaue Lieferkettenkenntnisse benötigen.

TMF Explorer

Rohstoffe: allgemein

Der Tropical Moist Forest Explorer ermöglicht eine leicht zugängliche Analyse von Entwaldung und Walddegradation zwischen 1980 und 2021. Auf einer Karte lassen sich Produktionsregionen auswählen, wozu das Tool Zeitreihen darstellt. Es eignet sich als Einstieg für Unternehmen mit Kenntnis ihrer Regionen. Eine direkte Rohstoffzuordnung ist jedoch nicht möglich.

trase

Rohstoffe: Rindfleisch, Huhn, Kakao, Kaffee, Mais, Baumwolle, Palmkern, Palmöl, Schweinefleisch, Shrimp, Soja, Zuckerrohr, Zellstoff/Holz/Pulp

trase ermöglicht die Ermittlung von Entwaldungsrisiken zentraler Rohstoffe auch ohne detaillierte Lieferkettenkenntnis. Über Produzent oder Herkunftsland werden wahrscheinliche Produktionsstandorte bis auf Municipality-Level ermittelt und die Risiken berechnet. Damit ist Trase ein idealer Einstieg in die Risikoanalyse.

Entwaldung in Lieferketten erfassen - Tools für Risikoanalyse und Monitoring

Die Tool-Factsheets können in der Publikation Entwaldung in Lieferketten erfassen - Tools zur Risikoanalyse und zum Monitoring gesammelt heruntergeladen werden: Die Publikation von OroVerde und Global Nature Fund fasst die untersuchten Tools zusammen, und zeigt deren Stärken und mögliche Schwächen auf. Zusätzlich werden anhand von Use Cases Anwendungs- und Kombinationsmöglichkeiten der Tools anschaulich präsentiert.

NEU – Softwarelösungen für die EUDR

Mit der zweiten Version der Publikation zu Tools Softwarelösungen für die EUDR – Überblick, Funktionen und Auswahlhilfen sollen Unternehmen dabei unterstützt werden, aus der Vielzahl an Angeboten das für sie geeignete Tool basierend auf ihren individuellen Bedürfnissen zu finden und auszuwählen. Anhand der vier definierten Toolkategorien

- Geodatenerfassung

- Entwaldungsrisikoanalyse

- Lieferkettenmapping

- EUDR-Komplettlösungen

werden die unterschiedlichen notwendigen Funktionsbereiche abgedeckt, die Unternehmen im Rahmen der EUDR benötigen. Für jede dieser Kategorien werden Kriterien-Sets bereitgestellt, die es Unternehmen erleichtern, relevante Informationen über die Tools zu identifizieren, und somit einen besseren Überblick über die Funktionsweise der Tools zu erhalten. Zusätzlich werden Best-Practice Beispiele angeführt, die verdeutlichen, welche Anforderungen ein Tool in Bezug auf die EUDR erfüllen sollte.

Unterstützung von Kleinproduzent*innen

In der Publikation Entwaldungsfreie Lieferketten - lokale Landwirtschaft im Fokus werden Ihnen Möglichkeiten zur Unterstützung von Produzent*innen kleinbäuerlicher Landwirtschaft vor Ort aufgezeigt.

Die Rolle von Zertifizierungen bei der Beschaffung entwaldungsfreier Rohstoffe

Für die kritischen Rohstoffe, die mit Entwaldung zusammenhängen, gibt es mittlerweile nationale und internationale Zertifizierungssysteme. Ein Ziel dieser Siegel ist es, eine bessere Nachhaltigkeit von Anbau und Produktion zu gewährleisten – darunter auch die Zerstörung von besonders schützenswerten Gebieten auszuschließen.

Für Unternehmen sind daher Zertifizierungen eine wichtige Lösung, um Risikorohstoffe entwaldungsfrei zu beziehen. Das ist verständlich, da dieser Weg direkt, greifbar und vergleichsweise leicht zu bewerkstelligen ist. Die verschiedenen Zertifizierungssysteme garantieren jedoch unterschiedlich hohe Standards, was letzten Endes zu einer erheblichen Diskrepanz in der Aussagekraft von zertifiziertem Rohstoffbezug führt. Um Sicherheit zu haben, dass wirklich keine Entwaldung durch die importierten Rohstoffe verursacht wurde, ist es wichtig, bei der Auswahl der Zertifizierungen auf folgende Punkte zu achten:

- Entwaldungsdefinition

Manche Zertifizierungen schließen nur illegale Entwaldung aus (Zero illegal). Doch die Gesetze vieler Länder lassen Entwaldung noch großflächig zu. Nur das generelle Verbot von Entwaldung (Zero gross) bietet daher Schutz für die natürliche Vegetation.

- Cut-off Datum

Ausschlaggebend ist auch, ab wann bei der Zertifizierung ein Entwaldungsstopp gilt (Cut-off Datum). Je länger das in der Vergangenheit liegt, desto besser wird Entwaldung verhindert.

- Weitere Ökosysteme

Ebenfalls wichtig ist, dass weitere Ökosysteme, wie Savannen, Moore und Trockenwälder geschützt werden, die nicht unter die teilweise enge Walddefinition fallen.

- Soziales

Die Rechte indigener und traditioneller Völker, sowie lokaler Gemeinden müssen uneingeschränkt geachtet werden. Idealerweise wird dies erreicht durch Konsultation der betroffenen Völker mittels freier, vorheriger und informierter Zustimmung (FPIC).

- Rückverfolgung

Essentiell bei zertifizierter Ware ist, ob die Herkunft physisch bis zum Produktionsort nachvollziehbar ist. Hier bieten strenge Zertifizierungen die Stufen Identity Preserved oder Segregated an. Eine Vermischung mit nicht rückverfolgbarer oder nicht zertifizierter Ware, wie es die Modelle Mass Balance oder Book & Claim anbieten, ermöglicht physisch die Einfuhr von mit Entwaldung behafteten Rohstoffen und ist daher nicht ausreichend für Unternehmen, die sich gegen Naturzerstörung aussprechen.

- Auditierung

Außerdem spielt die Auditierung der zertifizierten Betriebe eine große Rolle. Diese kann variieren von einem internen Selbstkontrollsystem (First-Party Audit) bis hin zu einer Konformitätsprüfung durch eine unabhängige dritte Partei (Third-Party Audit). Nur wenn auch Letztere Bestandteil der Zertifizierung ist, kann die Einhaltung der Zertifizierungsanforderungen glaubwürdig nachgewiesen werden.

Zertifizierungssysteme

Bio

- Demeter

Zertifiziert alle landwirtschaftlichen Produkte. Der aktuelle Standard verbietet das Abholzen von unberührtem Regenwald für eine landwirtschaftliche Nutzung. Am 01.01.2024 wird der Standard aktualisiert, der dann zusätzlich das Abholzen in Gebieten mit hohem Schutzwert verbietet. Dazu zählen Primärwälder, Mangrovenwälder, Sümpfe und Moore, Steppen und Savannen und Hochgebirge sowie Gebiete mit Konzentration biologischer Vielfalt, Lebensräume von gefährdeten oder seltenen Arten und Stätten von entscheidender kultureller, ökologischer, wirtschaftlicher oder religiöser Bedeutung. Bei Demeter gilt jegliche Umwandlung von Flächen nach dem 01.01.2020 als Cut-off Datum.

- Naturland

Zertifiziert alle landwirtschaftlichen Produkte. Der aktuelle Standard verbietet die Rodung von Primärwald bzw. die Kultivierung von primären Ökosystemen. Als Cut-off Datum gilt bei Naturland jegliche Umwandlung nach dem Jahr 2000. Eine Nutzung anderer natürlicher Ökosysteme nach dem 01.06.2023 ist nur zulässig, wenn vorliegende Gebiete mit hohem Schutzwert erhalten bleiben.

Holz

Für Holz gibt es verschiedene Möglichkeiten der Zertifizierung:

Der Blaue Engel kennzeichnet viele unterschiedliche Alltagsprodukte, unter anderem Möbel und Recyclingpapier. Das Zeichen wird seit 1978 in Deutschland vergeben und zeichnet umweltschonende Produkte aus. Hierbei werden Vorgaben zur Waldbewirtschaftung gemacht aber Entwaldung nicht konkret thematisiert.

Das FSC-Zeichen kennzeichnet aus Forstbetrieben stammende Waldprodukte, welche die FSC-Kriterien zur nachhaltigen Waldnutzung einhalten. Es können sowohl Holz- als auch Zellstoffprodukte zertifiziert werden. In den neuen Policies von 2023 setzt der FSC auf ein Verbot der Umwandlung von Wäldern ab dem 31.12.2020 als Cut-off Datum und verschärft somit seine Entwaldungsregelungen.

Das PEFC-Siegel wird für Holz- und Papierprodukte verwendet. PEFC setzt Standards im Bereich der Lieferketten und der nachhaltigen Waldbewirtschaftung. PEFC bietet sowohl die Möglichkeit der physischen Trennung als auch Identity Preserved an. Die Umwandlung von Wäldern ab dem Cut-off Datum 31.12.2010 ist unzulässig. "Gerechtfertigte Umstände" für eine Umwandlung gemäß dem PEFC-Standard sind jedoch, wenn a) die Umwandlung mit der nationalen Gesetzgebung übereinstimmt, b) sie einen geringeren Anteil von 5 % innerhalb der zertifizierten Fläche betrifft, c) keine negativen Auswirkungen auf ökologisch, kulturell und sozial wichtige Waldgebiete und Schutzgebiete hat, d) keine Gebiete mit signifikant hohem Kohlenstoffbestand zerstört oder e) zu einer langfristigen Erhaltung beiträgt.

Das Umweltzeichen Holz von Hier® zeichnet Holzprodukte mit verringertem Carbon Footprint aus. Bestandteil der Kriterien ist auch die Herkunft aus nachhaltiger Waldwirtschaft, nachgewiesen über Forstmanagement-Zertifikate der Waldbesitzer. Für alles Rohholz, das in den elektronischen Chain of Custody Kontrollprozess einfließt, wird ein Forstmanagement Zertifikat nach FSC oder PEFC gefordert. Holz von Hier zertifizierte Produkte dürfen kein Holz aus Primärwäldern sowie kein Holz von international gefährdeten Baumarten enthalten. In Übereinstimmung mit der EUDR werden die Geodaten der Einschlagsorte des Rohholzes über das eigene elektronische Chain of Custody Kontrollsystem von Holz von Hier nachgewiesen.

Kaffee

Für Kaffee gibt es verschiedene Möglichkeiten der Zertifizierung:

- Rainforest Alliance/UTZ:

Zertifiziert Lebensmittel und Forstprodukte, u.a. Kaffee und Kakao. Das Programm verbietet nicht nur die Umwandlung von Naturwäldern, sondern aller natürlichen Ökosysteme, inkl. Feuchtgebiete und Moore. Rainforest Alliance hat als Cut-off Datum den 01.01.2014 festgelegt und bietet die Stufen Identity Preserved/Mixed Identity Preserved, Segregated und Mass Balance an. Der meiste Kakao entspricht Mass Balance und der meiste Kaffee Identity Preserved/Mixed Identity Preserved. Für Kaffee gibt es kein Mass Balance. - 4C (The Common Code for the Coffee Community):

Zertifiziert ausschließlich Kaffee. Es darf seit 2006 keine Abholzung, Zerstörung oder Umwandlung von Primärwäldern und Schutzgebieten in Kaffeeplantagen stattgefunden haben (Null Brutto Ansatz). Selbst wenn die Fläche für andere Nutzungszwecke als für den Kaffeeanbau umgewandelt wurde, ist eine Zertifizierung ausgeschlossen (Null Toleranz Prinzip). 4C-zertifizierter Kaffee ist in allen Schritten der Lieferkette rückverfolgbar und wird physisch getrennt (segregated) von nicht zertifiziertem Kaffee gehalten. - Fairtrade:

Zertifiziert u.a. Kaffee und Kakao. Der Fairtrade-Standard für Kaffee soll 2026 reviewt werden. Der Kakao-Standard wurde zum 01.01.2023 angepasst und das Thema Entwaldung basierend auf den Anforderungen der EUDR stärker in den Fokus gerückt. Kriterien wurden ergänzt oder überarbeitet, u.a. in den Bereichen Lieferkettenrückverfolgung, Handelsmodell, Geolokalisierung sowie Entwaldungs-Monitoring und -Reporting. Für die Zertifizierung von Kaffee und Kakao durch Fairtrade ist außerdem der Standard für kleinformatige Erzeuger-Organisationen relevant. - Fair for Life:

Zertifiziert u.a. Kaffee und Kakao. Der Standard schließt Abholzung von Primär- oder alten Sekundärwäldern sowie wertvollen natürlichen oder halbnatürlichen Ökosystemen aus. Für Primärwald oder alten Sekundärwald gilt ein Cut-off Datum von 10, für natürliche oder halbnatürliche Ökosysteme von 5 Jahren. Fair for Life verlangt die physische Rückverfolgbarkeit und Trennung (Segregation). In zusammengesetzten Produkten ist kein Blending erlaubt. Zertifizierte Zutaten müssen physisch bis zum Ursprung rückverfolgbar sein.

Kakao

Für Kakao gibt es verschiedene Möglichkeiten der Zertifizierung:

- Rainforest Alliance/UTZ:

Zertifiziert Lebensmittel und Forstprodukte, u.a. Kaffee und Kakao. Das Programm verbietet nicht nur die Umwandlung von Naturwäldern, sondern aller natürlichen Ökosysteme, inkl. Feuchtgebiete und Moore. Rainforest Alliance hat als Cut-off Datum den 01.01.2014 festgelegt. Rainforest Alliance bietet die Stufen Identity Preserved/Mixed Identity Preserved, Segregated und Mass Balance an. Der meiste Kakao entspricht Mass Balance und der meiste Kaffee Identity Preserved/Mixed Identity Preserved. Für Kaffee gibt es kein Mass Balance. - Fairtrade:

Zertifiziert u.a. Kaffee und Kakao. Der Fairtrade-Standard für Kaffee soll 2026 reviewt werden. Der Kakao-Standard wurde zum 01.01.2023 angepasst und das Thema Entwaldung basierend auf den Anforderungen der EUDR stärker in den Fokus gerückt. Kriterien wurden ergänzt oder überarbeitet, u.a. in den Bereichen Lieferkettenrückverfolgung, Handelsmodell, Geolokalisierung sowie Entwaldungs-Monitoring und -Reporting. Für die Zertifizierung von Kaffee und Kakao durch Fairtrade ist außerdem der Standard für kleinformatige Erzeuger-Organisationen relevant. - Fair for Life:

Zertifiziert u.a. Kaffee und Kakao. Der Standard schließt Abholzung von Primär- oder alten Sekundärwäldern sowie wertvollen natürlichen oder halbnatürlichen Ökosystemen aus. Für Primärwald oder alten Sekundärwald gilt ein Cut-off Datum von 10, für natürliche oder halbnatürliche Ökosysteme von 5 Jahren. Fair for Life verlangt die physische Rückverfolgbarkeit und Trennung (Segregation). In zusammengesetzten Produkten ist kein Blending erlaubt. Zertifizierte Zutaten müssen physisch bis zum Ursprung rückverfolgbar sein.

Naturkautschuk

Für Naturkautschuk gibt es verschiedene Möglichkeiten der Zertifizierung:

- Fair Rubber e.V.

Die Unternehmensmitglieder des Fair Rubber e.V. beziehen Kautschuk von nach dem Fair Rubber Standard zertifizierten Produzenten. Diese erhalten eine Fair Trade-Prämie. Der Fair Rubber Standard enthält Kriterien zu Sozialen-, Umwelt- und fairem Handel. Er enthält bisher keine Angaben zur Entwaldung - FSC

Zertifiziert die nachhaltige Bewirtschaftung und Produktion von Kautschuk auf Plantagen unter Berücksichtigung ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Kriterien. Ein anderer FSC-Standard (Chain of Custody) stellt sicher, dass zertifizierte Ware entlang der Lieferkette, von den Plantagen bis zur Weiterverarbeitung, von nicht-zertifizierter Ware physisch getrennt (segregiert) bleibt. - PEFC

Zertifiziert Naturkautschuk direkt in Bezug auf die Plantagen oder die Chain of Custody. Gruppenzertifizierung von Kleinbäur*innen sowie Zertifizierung von recyceltem Kautschuk sind ebenfalls möglich.

Palmöl

Für Palmöl gibt es verschiedene Möglichkeiten der Zertifizierung:

- ISCC Plus:

ISCC bietet Zertifizierungen für zahlreiche Rohstoffe und Produkte an, auch auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien (Biomasse). Entsprechend gleicht die Auflistung geschützter Ökosysteme der Renewable Energy Directive (RED II): Wälder und andere bewaldete Flächen, Savannen, Feuchtgebiete und Moore dürfen nach dem 01.01.2008 nicht für andere Zwecke umgewandelt werden. - Roundtable on Sustainable Biomaterial (RSB):

Die Schwerpunkte der Zertifizierung liegen bei nachhaltigen Biomaterialien, Biokraftstoffen und Biomasseproduktion. - Roundtable on Sustainable Palmoil (RSPO):

Die Mitglieder sind Akteure der gesamten Palmöl-Lieferkette. Für das Thema Entwaldung wird das High Carbon Stock Toolkit verwendet (Definition nach High Carbon Stock Approach bzw. HCS A).

Rind

Rindfleisch

- Für Rindfleisch gibt es derzeit noch kein Zertifizierungsangebot, das Entwaldung in den Produktionsländern berücksichtigt oder ausschließt.

Leder

- Leather Working Group:

Die Multi-Stakeholder-Initiative überarbeitet derzeit die Zertifizierungsanforderungen mit seinen Mitgliedern in einem aufwändigen Prozess. Entwaldungsfreiheit und Rückverfolgbarkeit spielen dabei eine Schlüsselrolle. Sie schließen sich den AFi-Definitionen an, sowie dem 31.12.2020 als Stichtag. Für Rohhäute, die aus Brasilien oder Paraguay stammen, gelten derzeit zusätzliche Anforderungen. - IVN Naturleder:

Das Siegel des IVN lehnt die Zerstörung natürlicher Lebensräume ab und bevorzugt die Beschaffung von Rohhäuten aus Regionen, in denen das Risiko nicht besteht. Konkretere Anforderungen liegen nicht vor.

Soja

Für Soja gibt es verschiedene Möglichkeiten der Zertifizierung:

- Donau Soja/Europe Soya:

Die gemeinnützige Multi-Stakeholder Organisation aus Wien zertifiziert ausschließlich europäisches Soja mit physischer Rückverfolgbarkeit. Ein frühes Cut-off Datum (01.01.2008) verbietet die Umwandlung von Wäldern, Feuchtgebieten und weiteren Ökosystemen für den Sojaanbau. - ISCC Plus:

ISCC bietet Zertifizierungen für zahlreiche Rohstoffe und Produkte an, auch auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien (Biomasse). Entsprechend gleicht die Auflistung geschützter Ökosysteme der Renewable Energy Directive (RED II): Wälder und andere bewaldete Flächen, Savannen, Feuchtgebiete und Moore dürfen nach dem 01.01.2008 nicht für andere Zwecke umgewandelt werden. - ProTerra:

Der ProTerra Standard gewährleistet physische Rückverfolgbarkeit von entwaldungsfreiem Soja mit Stichjahr 2008. Berücksichtigt werden dabei neben Primärwäldern zahlreiche andere Ökosysteme mit hohem Schutzwert (Definition nach High Conservation Value bzw. HCV-Ansatz). - RTRS:

Die Multi-Stakeholder Initiative bietet Zertifizierungen für Produzenten sowie für die gesamte Lieferkette an. Sie richtet sich zum Teil an Definitionen und Anforderungen der Accountability Framework initiative (AFi) aus. Der Stichtag, nach dem Flächen für den Sojaanbau nicht mehr umgewandelt werden dürfen, ist ökosystemabhängig: für Naturwälder, Feuchtgebiete u.v.m. gilt Mai 2009, für alle anderen natürlichen Ökosysteme Juni 2016.

Ebenfalls interessant:

- FEFAC Soy Sourcing Guidelines:

Die Soja-Beschaffungsleitlinien des Europäischen Verbands der Futtermittelhersteller FEFAC legen Mindestkriterien fest, um illegale Entwaldung und andere Risiken zu vermeiden. - QS Zusatzmodul Entwaldungsfreies Soja:

QS zertifiziert keinen Anbau in den Produktionsländern, aber für alle nachgelagerten Akteure der Futtermittelindustrie bietet QS seit April 2023 das Zusatzmodul für entwaldungsfreies Soja an.

Die Rolle von Multi-Stakeholder-Initiativen (MSI) im Engagement gegen Entwaldung

Für viele waldkritische Rohstoffe haben sich Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen und Produzenten zu Multi-Stakeholder-Initiativen zusammengeschlossen. Damit gemeint sind Foren oder Runde Tische, in denen für den Anbau und Bezug von einem bestimmten Rohstoff bzw. daraus gewonnener Produkte gemeinsam Lösungsansätze erarbeitet werden, um menschenrechtliche und ökologische Zielsetzungen zu erreichen.

Anders als gesetzliche Regelungen und ähnlich wie Zertifizierungen beruhen sie auf Freiwilligkeit, die Mitgliedschaft ist zumeist kostenpflichtig. Manche MSI entwickeln sogar eigene Zertifizierungen.

MSI können eine wichtige Plattform bieten, um sich über Herausforderungen für den betreffenden Rohstoff, teilweise auch speziell in bestimmten Risikoregionen, auszutauschen. Mit vereinten Kräften können sich die Mitglieder für eine Verbesserung der Bedingungen oder für ein Rahmenwerk mit gemeinsamen Zielen engagieren. Oft gibt es zudem die Möglichkeit, mit lokalen Produzenten in Austausch zu treten und direkt zu erfahren, wie ihnen bei der Erfüllung hoher Anforderungen geholfen werden kann bzw. woran die Umsetzung möglicherweise hakt. Die Einbindung von benachteiligten Gruppen, Produzent*innen kleinbäuerlicher Landwirtschaft und indigenen bzw. traditionellen Gemeinschaften in die Arbeit von MSI stellt sicher, dass soziale und ökologische Verbesserungen dort ankommen, wo sie benötigt werden.

Es kann sich lohnen, sich über verschiedene Initiativen zu informieren und gegebenenfalls aktiv zu beteiligen. Besonders für kleine und mittlere Unternehmen können sie von Nutzen sein, da sie die sektorale Zusammenarbeit erleichtern. Dennoch sollte einem klar sein, dass das Engagement Kapazitäten bindet, die Lösungsfindung aufgrund der Vielzahl an Mitgliedern und Interessen langwierig ist und die letztendlich beschlossenen Ergebnisse ggf. nicht dem eigenen Anspruch gerecht werden.

Die Bandbreite von MSI ist vielfältig. Hier aufgezählt sind die bekanntesten Initiativen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Eignung für einzelne Unternehmen: