Für kleine und mittlere Unternehmen ist eine durchdachte Herangehensweise der Schlüssel, um die EU-Verordnung zu entwaldungsfreien Lieferketten erfolgreich umzusetzen. Eine klare Strategie hilft nicht nur bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, sie stärkt auch die Widerstandsfähigkeit Ihrer Lieferkette und sichert langfristig Ihre Wettbewerbsfähigkeit. Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen, wie Sie mit einfachen, praxisnahen Schritten eine individuelle und umsetzbare Strategie entwickeln.

Zentrale Begriffe verstehen

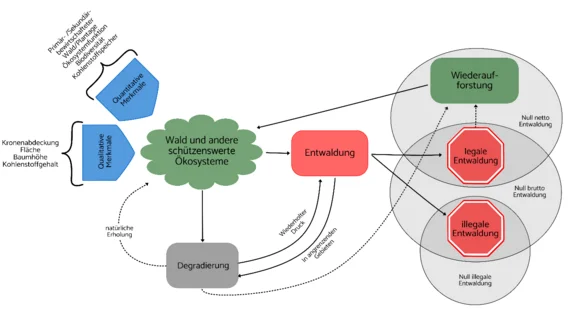

Ob eine Lieferkette „frei von Entwaldung“ ist, hängt stark von der angewendeten Definition ab.

Was ist ein Wald? Was gilt als Entwaldung und was als Waldschädigung?

Unternehmen sowie zahlreiche internationale Zertifizierungen bedienen sich verschiedener Definitionen von Wald und Waldverlust, was die Diskussion um Entwaldungsfreiheit undurchsichtig macht. Eine festgelegte Definition anhand quantitativer und qualitativer Kriterien ist deswegen essenziell für die Entwicklung Ihrer Strategie.

Die am weitesten verbreitete quantitative Definition von Wald stammt von der FAO: ein Gebiet von mind. 0,5 ha Fläche, mit 5 m Baumhöhe und mehr als 10 % Baumkronenabdeckung. Es gibt zahlreiche unterschiedliche Ansätze und Kriterien zur qualitativen Einteilung von Wald. Die Unterschiede reichen hier vom natürlichen Primärwald bis zur Monokulturplantage.

Bei der Definition von Entwaldungsfreiheit können grundsätzlich drei Ansätze unterschieden werden:

- Null-Illegale-Entwaldung (Zero illegal deforestation)

Das Unternehmen bzw. die Organisation beruft sich auf nationale Rechtsnormen in den jeweiligen Produzentenländern. Legale Entwaldung ist dementsprechend erlaubt. Die Gesetzeslage ist in den Produzentenländern sehr unterschiedlich ausgeprägt und Änderungen können, je nach neuer Regierung und politischer Motivation, beschlossen werden.

- Null-Netto-Entwaldung (Zero net deforestation)

Es ist möglich (legale) Entwaldung von Gebieten durch eine entsprechende Wiederaufforstung an einer anderen Stelle zu kompensieren. Dabei sollte der neu gepflanzte Wald möglichst gleichwertig sein, was jedoch in der Realität erst nach Jahren bzw. Jahrzehnten der Fall ist – vorausgesetzt der neu gepflanzte Wald, der zumeist vulnerabler ist, wächst an und bleibt bestehen. Dennoch gilt bei diesem Ansatz für besonders schützenswerte Gebiete oder Primärwälder häufig ein absolutes Entwaldungsverbot.

- Null-Brutto-Entwaldung (Zero gross deforestation)

Jegliche Entwaldung ist verboten und es ist auch keine Wiederaufforstung zur Kompensation erlaubt.

Wichtig zu beachten ist dabei ein Stichtag (Cut-off Datum), nach dem Entwaldung oder Waldschädigung auf Produktionsflächen nicht mehr geschehen darf.

Walddegradierung bezieht sich auf den Verlust der ökologischen Integrität und Funktionalität eines Waldökosystems aufgrund menschlicher Aktivitäten, Klimawandel oder anderen Störungen. Es ist wichtig zu betonen, dass Walddegradierung oft nicht nur ein einmaliges Ereignis ist, sondern ein fortschreitender Prozess. Es ist möglich, dass an einem bestimmten Standort Walddegradierung auftritt und sich im Laufe der Zeit wiederholt. Dies kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden:

- Menschliche Aktivitäten: Beispielsweise durch unkontrollierte Abholzung, Überweidung, unangepasste Landwirtschaftspraktiken oder Bergbau können Wälder degradiert werden.

- Klimawandel: Veränderungen im Klima, wie längere Trockenperioden, häufigere Stürme oder steigende Temperaturen, können ebenfalls zu Walddegradierung beitragen.

- Naturkatastrophen: Waldbrände, Überschwemmungen oder Stürme können erhebliche Schäden an Waldgebieten verursachen und zu Degradierung führen.

- Schädlinge und Krankheiten: Der Befall mit Schädlingen oder das Ausbrechen von Krankheiten können zur Schwächung von Bäumen und zur Degradierung des Waldes führen.

Was sind wichtige Indikatoren für Walddegradierung?

- Verlust des Kronendaches, der Bodenvegetation oder des Unterwuchses, der Baumarten, der Fähigkeit zur Erzeugung von Waldprodukten, des Potenzials zur Kohlenstoffbindung, der biologischen Vielfalt und der Wassergewinnung

- Rückgang der Baumartenpopulationen

- Zunehmendes Auftreten von Infektionskrankheiten

- Steigende Anfälligkeit für Brände und die Freisetzung von Treibhausgasen

Welche Möglichkeiten zum Monitoring und zur Messung von Walddegradierung gibt es?

Zur Messung der direkten Treiber von Walddegradierung können Feldstudien, Luftaufnahmen, Satellitenbilder und die Bewertung von Ökosystemleistungen herangezogen werden. Die indirekten Treiber können primär über Datenquellen, statistische Analysen und Modellierungen erörtert werden. Für eine wirksame Messung und Überwachung von Walddegradierung ist eine Kombination mehrerer Messmethoden erforderlich. Die am häufigsten genutzten Instrumente für das Monitoring sind Beobachtungen vor Ort, Fernerkundung und Kartierung sowie Waldbestandsaufnahmen.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen in diesem Zusammenhang die Definitionen durch die Accountability Framework initiative (AFi) sowie die verwendeten Definitionen innerhalb der EUDR. Die AFi deckt durch die Beteiligung verschiedener Stakeholdergruppen aus Zivilgesellschaft, Unternehmen und Regierungsvertreter*innen, die aus unterschiedlichen Produktionsregionen in Lateinamerika, West- und Zentralafrika sowie Südostasien kommen, einen ganzheitlichen Ansatz ab. Damit nimmt die AFi eine Vorreiterrolle ein und bietet durch ihr bereits im Jahr 2019 entwickeltes Framework, das regelmäßig aktualisiert wird, ein strategisches Instrument zur Lieferkettenumstellung.

Die am 29.06.2023 in Kraft getretene EU-Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten enthält unter Kapitel 1, Artikel 2 eigene Definitionen zu Wald, Waldschädigung (Degradierung), Entwaldung und Entwaldungsfreiheit:

Entwaldung ist demnach die Umwandlung von Wald in landwirtschaftliche Nutzflächen, unabhängig davon, ob sie vom Menschen verursacht wurde oder nicht oder ob sie legal ist oder nicht.

Qualitativ gilt auch hier die Walddefinition der FAO; ausgenommen sind Flächen, die überwiegend landwirtschaftlich oder städtisch genutzt werden.

Als Degradierung gilt jede strukturelle Veränderung der Waldfläche durch Umwandlung von Primärwäldern oder natürlich nachwachsenden Wäldern in Plantagenwälder oder „andere bewaldete Flächen“ (hier gilt die FAO-Definition für „other wooded land“) sowie die Umwandlung von Primärwäldern in gepflanzten Wald.

Cut-off Datum ist laut EUDR der 31. Dezember 2020.

Laut AFi (Accountability Framework Initiative) ist Entwaldung der Verlust von natürlichem Wald durch:

i) Umwandlung (= Änderung der Landnutzung oder tiefgreifende Veränderung der Artenzusammensetzung, Struktur oder Funktion eines natürlichen Ökosystems) in eine landwirtschaftliche oder andere nicht forstwirtschaftliche Bodennutzung,

ii) Umwandlung in eine Baumplantage oder

iii) schwerwiegende und anhaltende Degradierung.

Quantitativ betrachtet stimmen sie mit der Walddefinition der FAO überein (mind. 0,5 ha Fläche, 5 m Baumhöhe und einer Baumkronenabdeckung von mehr als 10 % oder mit Bäumen, die diese Werte an Ort und Stelle erreichen können). Sollten aber nationale Gesetze stärkere Definition haben, so gelten diese.

In der qualitativen Definition von Wald soll dieser die meisten/viele Merkmale des am Standort heimischen Waldes aufweisen (Artenzusammensetzung, Struktur, ökologische Funktion), d.h. es handelt sich um: Primärwälder, verjüngten Wald (Zweitwuchs), bewirtschafteten Naturwald, in dem natürliche Ökosystemmerkmale neben Aktivitäten wie der Holzernte bestehen, oder teilweise geschädigte Wälder (vom Menschen verursacht oder nicht), deren Fläche nicht für andere Zwecke umgewandelt wurde.

Degradierung bedeutet, dass sich Artenzusammensetzung, Struktur oder Funktion innerhalb eines natürlichen Ökosystems derart (negativ) verändern, dass die biologische Vielfalt und/oder die Ökosystemleistungen reduziert werden. Degradierung kann entsprechend zur Umwandlung führen.

Als Cut-off Datumempfiehlt AFi spätestens den 31. Dezember 2020 zu wählen.

Im Primärwald darf sich natürlich verjüngender Wald bilden. Es dürfen aus einem Primärwald keine Plantagenwälder, sonstige bewaldete Flächen oder gepflanzte Wälder entstehen.

In sich natürlich verjüngenden Wäldern ist es erlaubt, Veränderungen vorzunehmen und Bäume zu pflanzen. Der Anteil der gepflanzten Bäume darf den Anteil an sich natürlich verjüngenden Bäume jedoch nicht übersteigen. Eine Umwandlung von sich natürlich verjüngenden Wäldern in Plantagen oder sonstige bewaldete Flächen ist nicht erlaubt und fällt unter Waldschädigung.

Ein gepflanzter Wald darf in Plantagen oder sonstige bewaldete Flächen umgewandelt werden, sofern er nicht zum Schutz oder zur Wiederherstellung von Ökosystemen angelegt wurde oder, bei reifem Bestand, sich natürlich verjüngenden Wäldern ähnlich ist.

| Element | Vergleich | Erläuterung |

|---|---|---|

| Definition Wald | Die EUDR und AFi sind identisch | Beide Instrumente verwenden die Definition aus der FAO-Waldressourcenbewertung |

| Unterscheidung zwischen Naturwald und Plantagen oder gepflanztem Wald | Die EUDR und AFi sind funktionell ähnlich, verwenden aber eine andere Sprache | AFi definiert "Naturwald" und "Baumplantagen" als sich gegenseitig ausschließende Kategorien von Wäldern. Die EUDR unterscheidet zwischen natürlichen und gepflanzten bzw. Plantagenwäldern unter Verwendung der FAO-Definitionen von "Plantagenwäldern", "gepflanzten Wäldern", "Primärwäldern" und "natürlich regenerierenden Wäldern". |

| Verbot der Umwandlung von Naturwald in Landwirtschaft | Die EUDR und AFi sind funktionell identisch | Beide Instrumente definieren "Entwaldung" so, dass diese Form der Landnutzungsänderung verboten ist. Beide beruhen auf dem Null-Brutto-Entwaldungsansatz, wonach illegale und legale Entwaldung verboten sind und kein Flächenausgleich zulässig ist. |

| Cut-off Datum | Die EUDR und AFi sind funktionell ähnlich | Die EUDR legt den 31.12.2020 als Cut-off Datum fest. AFi begrüßt es, wenn sich Unternehmen ein möglichst frühes Cut-off Datum setzen, spätestens jedoch den 31.12.2020. |

| Verbot der Umwandlung von Plantagenwäldern in landwirtschaftliche Nutzflächen | Die Umwandlung von Plantagenwäldern in landwirtschaftliche Nutzflächen fällt in den Geltungsbereich der EUDR, aber nicht in den der AFi | Was die Entwaldung betrifft, so konzentriert sich AFi nur auf den Verlust von Naturwäldern, nicht auf Plantagenwälder1: AFi definiert Entwaldung als Umwandlung von Naturwald in Landwirtschaft Die EUDR definiert Entwaldung als Umwandlung von Wald in Landwirtschaft |

| Verbot der Umwandlung von Naturwald in Plantagenwald | Die EUDR und AFi sind funktionell ähnlich, verwenden aber eine andere Sprache | AFi definiert die Umwandlung von Naturwald in Baumplantagen als eine Form der Entwaldung. Diese Umwandlung ist daher im Rahmen eines No-Deforestation-Ansatzes verboten. Die EUDR definiert die Umwandlung von Primärwäldern oder natürlich nachwachsenden Wäldern (d.h. Naturwäldern) in Plantagenwälder als eine Form der "Waldschädigung". Der Begriff "Waldschädigung" umfasst auch die Umwandlung von Primärwäldern in gepflanzte Wälder. Da forstwirtschaftliche Erzeugnisse, die zu einer Verschlechterung der Waldqualität führen, nach der EUDR verboten sind, hat der Wortlaut der EUDR eine ähnliche Wirkung wie der Rahmen für die Rechenschaftspflicht in Bezug auf das Verbot der Umwandlung von Naturwald in Plantagen. Aufgrund der Verwendung unterschiedlicher Definitionen ist es möglich, dass die Umsetzung der EUDR in Bezug auf Forstplantagen in der Praxis vom Ansatz der AFi abweicht. |

| Verbot anderer Formen schwerwiegender Beeinträchtigungen | Sowohl die EUDR als auch die AFi befassen sich mit anderen Formen schwerwiegender Verschlechterungen, verwenden aber unterschiedliche Formulierungen | Die AFi-Definition von Entwaldung umfasst den Verlust von Naturwald infolge schwerwiegender und anhaltender Degradierung. Dies könnte zum Beispiel schwerwiegende negative Auswirkungen durch die Holzernte und die damit verbundene Bodenerosion umfassen, in deren Folge die wichtigsten Elemente der Artenzusammensetzung, Struktur und Funktion des Waldes nicht mehr vorhanden sind. |

Null-Entwaldung in Unternehmen – Strategie entwickeln

Sobald klar ist, dass Ihr Unternehmen betroffen ist und die relevanten Begriffe definiert sind, folgt der wichtigste Schritt: eine wirksame Null-Entwaldungsstrategie entwickeln.

Falls Ihre Nachhaltigkeits- oder Unternehmensstrategie Entwaldung bereits berücksichtigt, ist das ein guter Ausgangspunkt. Wollen Sie eine neue Strategie entwickeln, sollten folgende Schlüsselelemente enthalten sein:

Kernbausteine Ihrer Strategie

- Die Strategie gilt für das gesamte Unternehmen, inkl. Tochtergesellschaften, und schließt sämtliche relevante Abteilungen ein.

- Es werden konkrete wissenschaftsbasierte Ziele zur Verringerung von Entwaldung bzw. Entwaldungsrisiken in der Geschäftstätigkeit, den Lieferketten und den Geschäftsbeziehungen definiert, bestenfalls Null-Bruttoentwaldung.

- Die Ziele sind zeitgebunden, es gibt ein Cut-off Datum und die Begriffe Wald, Entwaldung und Walddegradierung sind definiert.

- Zielvorgaben und Definitionen können auf den Anforderungen von Standards oder Multi-Stakeholder-Initiativen basieren, bzw. müssen ggf. den gesetzlichen Anforderungen (EUDR) entsprechen.

- Von den rechtlichen Rahmenbedingungen sollten alle betreffenden Mitarbeitenden Kenntnis haben.

Inhalte der Strategie im Detail

- Erläutert das Entwaldungsrisiko – direkt oder indirekt – in Bezug auf relevante Rohstoffe und Produkte, an deren Handel oder Verarbeitung das Unternehmen beteiligt ist.

- Beschreibt, falls gesetzlich vorgeschrieben, das Verfahren zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht.

- Legt klar fest, welche Erwartungen das Unternehmen an Mitarbeitende, Geschäfts- und andere Partner stellt.

- Stützt sich auf einschlägiges internes und externes Fachwissen.

- Verankert Verantwortung und Umsetzung auf höherer Ebene, bei KMU auf höchster Ebene.

Ergänzende Elemente für eine wirksame Null-Entwaldungsstrategie

- Die Strategie ist öffentlich zugänglich.

- Es gibt ein Aktualisierungsverfahren.

- Die Strategie ist in Aufsichtsgremien, Managementsystemen und verschiedenen Unternehmensfunktionen verankert.

- Entsprechende Erwartungen und Richtlinien werden in die Zusammenarbeit mit Lieferanten und anderen Geschäftspartnern einbezogen.

- Es gibt ein System zur Umsetzungs- und Erfolgskontrolle.

- Es gibt einen Beschwerdemechanismus auf operativer Ebene, abgestimmt mit den relevanten Interessengruppen.

Lieferantenkommunikation als Schlüssel zum Erfolg

Die Anforderungen der neuen Verordnung zu erfüllen und sich bis zum Anwendungsbeginn entsprechend vorzubereiten, stellt Unternehmen vor Herausforderungen. Vor allem dann, wenn es an Transparenz in den vorgelagerten Lieferketten mangelt: Wo kommen die Rohstoffe und Produkte eigentlich her?

Die Kenntnisse der eigenen Lieferkette umfassen oft lediglich den direkten Vorlieferanten. Insofern ist bereits der erste von drei Schritten der Sorgfaltsprüfung zur EUDR, die Daten- und Informationssammlung, für viele Unternehmen schwierig umzusetzen.

Mit der Publikation Teamwork für die EUDR: Lieferantenkommunikation als Schlüssel zum Erfolg wollen der Global Nature Fund und die Tropenwaldstiftung OroVerde praktische Unterstützung bieten.

Sie enthält unter anderem:

- Tipps und Hinweise zur Lieferantenkommunikation

- Eine Einführung in das Thema Lieferketten-Mapping

- Eine Übersicht der wesentlichen Daten- und Informationsanforderungen der EUDR inkl. Nachweismöglichkeiten

Verständliche Erklärungen zentraler Begriffe

Emissionen vermeiden mit entwaldungsfreien Lieferketten

Da Landnutzungsänderungen einen erheblichen Anteil der globalen Emissionen verursachen, sind entwaldungsfreie Lieferketten ein wesentlicher Hebel, um Klimaziele zu erreichen und Ihre Unternehmensstrategie wirksam auszurichten.

Der Sektor der Land- und Forstwirtschaft sowie anderer Landnutzungsformen ist für rund 23 % der globalen Netto-Treibhausgasemissionen verantwortlich (13 Gt CO₂eq in 2019), wovon etwa die Hälfte auf Landnutzungsänderungen entfällt.

Im Entwaldungsstopp liegt also ein enormer Hebel zum Klimaschutz. Wissenschaftler*innen gehen sogar noch einen Schritt weiter: Um die im Pariser Klimaabkommen 2015 festgelegten Ziele einzuhalten und eine effektive, weltweite sowie unternehmerische Reduzierung klimaschädlicher Emissionen zu erreichen, ist ein globaler Entwaldungsstopp innerhalb dieses Jahrzehnts unumgänglich.

Damit Unternehmen auf dem 1,5 °C-Pfad bleiben, sollten sie die gesamten Emissionen, die ihre Lieferketten – insbesondere am Herkunftsort – verursachen, erfassen und gezielt reduzieren.

Wie das gelingen kann, erläutert das Klimaschutz-Factsheet.

Es gibt ein weitreichendes Angebot übergreifender Leitfäden zu Sorgfaltspflichten in Agrarlieferketten. Dieses Portal orientiert sich an diesen Angeboten und fasst die Inhalte in operativen Schritten für KMU zusammen.

Accountability Framework: Das Rahmenwerk der Accountability Framework initiative (AFi) bietet Normen, Definitionen und Leitlinien für ethische Lieferketten in der Land- und Forstwirtschaft.

AFi-elearning Plattform: Die E-Learning-Plattform der AFi bietet Unternehmen Unterstützung bei der Umsetzung von ethischen und entwaldungsfreien Lieferketten. In Form von Lernmodulen, die Tests und Reflexionsfragen beinhalten, können Nutzer*innen eigenständig und interaktiv Wissen aufbauen.

OECD-FAO Unternehmenshandbuch zu Entwaldung und Sorgfaltspflichten in landwirtschaftlichen Lieferketten: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung(OECD) und die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) bieten einen Rahmen und einen weltweit anwendbaren Maßstab, um Agrarunternehmen und Investoren dabei zu helfen, zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen und negative Auswirkungen zu erkennen und abzumildern.

Traceability and Transparency in Supply Chains for Agricultural and Forest Commodities: Der Bericht des World Resources Institute (WRI) betont die Wichtigkeit von Rückverfolgbarkeit und Transparenz in Lieferketten, um die Auswirkungen von Rohstoffen auf Wälder zu verstehen. Er gibt außerdem einen Überblick über Monitoring-Tools und informiert über Maßnahmen zur Förderung von Rückverfolgbarkeit und Transparenz.