Aktuelle Entwicklungen

BLE-Webseminare: Die BLE setzt ihre Web-Seminarreihe in 2026 fort. Der erste Termin in diesem Jahr zu “EUDR 2.0 – Was ist anders?” findet am 26. Februar statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Verschiebung der EUDR um ein weiteres Jahr: Nachdem im Trilog im November 2025 Änderungen und eine Verschiebung der EUDR vereinbart worden waren, haben das EU-Parlament (17. Dezember) und der Rat (19. Dezember) diese im Dezember formell angenommen. Die neue, im Amtsblatt veröffentlichte Fassung enthält nun folgende wesentliche Neuerungen:

- Verschiebung der EUDR für Unternehmen um ein weiteres Jahr (neuer Geltungsbeginn 30.12.2026 für große und mittlere Unternehmen, 30.06.2027 für kleine und Kleinstunternehmen)

- vereinfachte Sorgfaltserklärung für kleine und kleinste Primärerzeuger

- verantwortlich für die Abgabe der Sorgfaltspflichterklärung sind ausschließlich Marktteilnehmer, die Erstinverkehrbringer sind

- Referenznummern entlang der Lieferkette müssen nur vom ersten nachgelagerten Marktteilnehmer aufbewahrt werden

- gedruckte Erzeugnisse mit dem HS-Code “ex 49” (Bücher, Zeitungen, Druckgrafiken) wurden aus dem Anhang der EUDR gestrichen.

Darüber hinaus wurde die EU-Kommission beauftragt, bis Ende April 2026 weitere Vereinfachungsmöglichkeiten der EUDR zu prüfen.

- FAQ Deutsch: Die EU-Kommission hat im Juli 2025 eine Übersetzung der zuletzt aktualisierten FAQ-Dokumente auf Deutsch veröffentlicht.

- FAQ: Die EU-Kommission hat im April 2025 neue und aktualisierte Dokumente veröffentlicht, die die Anwendung der Verordnung unterstützen sollen: Guidance-Dokument, FAQ (V 1.4) und User Guide zum Informationssystem. Erläuterungen zu den Dokumenten sind unter Nützliche Links zu finden.

- EU-Informationssystem: Die Kommission bietet virtuelle Schulungen zur Nutzung des Informationssystems TRACES an und die Möglichkeit, sich über die Trainingsplattform "ACCEPTANCE" mit dem System vertraut zu machen. Die Anmeldungen zu den Schulungen sind auf der Webseite der Kommission unter Training and User Manuals zu finden.

Aktualisierung der EUDR Dezember 2025

Mit den beschlossenen Änderungen sowie der Verschiebung der EUDR am 23. Dezember 2025, haben sich einige Neuerungen ergeben, die auf dieser Seite noch angepasst werden müssen. Die aktuellsten Informationen finden Sie im Verordnungstext 2025/2650.

EUDR - Anforderungen für Unternehmen

- EUDR 2025/2650: Die Neuerungen des Verordnungstexts von 2025 in 24 Sprachen.

- EUDR 2023/1115: Der Verordnungstext von 2023 in 24 Sprachen.

- Guidance on EUDR: Die EU-Kommission präzisiert zentrale Definitionen und Inhalte der Verordnung, darunter beispielsweise die Begriffe Legalität und Marktteilnehmer.

- FAQs EUDR: Die EU-Kommission stellt, sortiert nach Themen, Antworten auf die häufigsten Fragen zur Verordnung und deren Anwendung bereit und überarbeitet diese laufend.

- FAQs EUDR (deutsch): Deutsche Übersetzung durch der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE).

- Szenarien zur EUDR: Die EU-Kommission gibt mit dem Dokument einen Überblick darüber, wie die Verpflichtungen je nach Unternehmenstyp, Größe und Position in der Lieferkette innerhalb der EU gelten.

- User Guide zum EU-Informationssystem: Mit ihrem Leitfaden unterstützt die EU-Kommission Erstellung, Verwaltung und Einreichung von Sorgfaltserklärungen und stellt relevante Tools vor.

- Handreiche EUDR für deutsche Forstwirtschaft: Die Handreiche des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) erläutert die EUDR-Vorgaben zur heimischen Holzproduktion und -vermarktung und beschreibt praxisnahe Lösungsansätze.

- EUDR-Web-Seminare der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE).

- Strategischer Rahmen für die internationale Zusammenarbeit: Maßnahmen, die die EU-Kommission auf internationaler Ebene zur Umsetzung der EUDR durchführt.

- EU Forest Observatory: Eine Plattform der EU-Kommission, koordiniert u. a. vom Joint Research Centre (JRC), die hochauflösende Wald- und Landnutzungsdaten aufbereitet und bereitstellt. Weitere Aktualisierungen des Kartenmaterials sind geplant. Es handelt sich hierbei um ein von der Kommission zur Verfügung gestelltes Instrument, dessen Verwendung jedoch weder obligatorisch noch rechtsverbindlich ist.

- Multi-Stakeholder Platform on Protecting and Restoring the World’s Forests: Die Gruppe mit etwa 100 Mitgliedern wurde bereits im Februar 2015 gegründet mit dem Ziel, die EU-Kommission bei der Ausarbeitung von politischen Initiativen zu Waldschutz und -wiederherstellung zu beraten und zu unterstützen. Vertreter*innen von Behörden der Mitgliedsstaaten, der Industrie, Land- und Forstwirtschaft, des Handels, der Zivilgesellschaft und der Forschung - auch aus Drittstaaten - wurden damals ausgewählt, um vor allem die Umsetzung der Holzhandelsverordnung (EUTR) zu begleiten. Die Gruppe ist weiterhin aktiv und berät zur EUDR. Die Protokolle und Präsentationen sind größtenteils offen zugänglich.

- Supply Chains Infographics Deforestation Platform: Infografiken zu Beispiel-Lieferketten und den Sorgfaltspflichten innerhalb der Kette.

- Factsheet entwaldungsfreie Produkte EU-Markt: Factsheet der EU-Kommission zur EUDR.

- Länderfactsheets Kakaosektor Westafrika und EU: Das European Forest Institute hat zu den drei größten Anbauländern für Kakao in Westafrika Factsheets und Berichte erstellt, die den Handel mit der EU nachzeichnen.

- Selbstbewertungsinstrument EUDR: Ein erstes Selbstbewertungsinstrument von Preferred by Nature hilft Unternehmen in erster Instanz dabei festzustellen, ob sie von der EUDR betroffen sind und welche weiteren Schritte erforderlich sind.

- Guide zur schrittweisen Umsetzung der EUDR: Schritt für Schritt informiert der Leitfaden vom WWF über die vorbereitenden Maßnahmen zur Einhaltung der EUDR. Primär richtet sich der Leitfaden an große und in der Lieferkette nachgelagerte Unternehmen.

- Team Europe Initiative zur Förderung von Kleinproduzent*innen: Die Team-Europe-Initiative für entwaldungsfreie Lieferketten ist eine koordinierte EU-Strategie zur Unterstützung der Entkoppelung der landwirtschaftlichen Produktion von Entwaldung, indem sie nachhaltige Wertschöpfungsketten fördert, Produzent*innen kleinbäuerlicher Landwirtschaft unterstützt und indigene Gemeinschaften schützt.

Zielsetzung

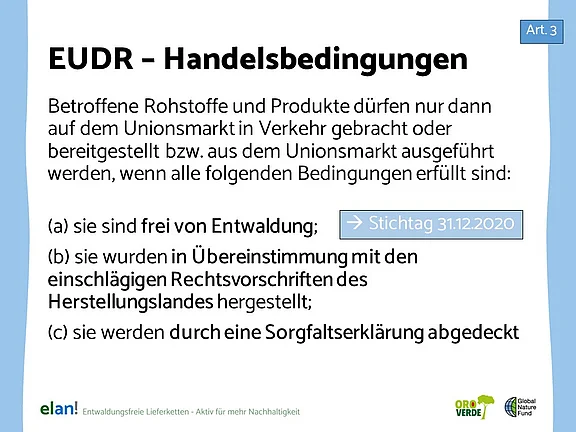

Die neue EU-Verordnung soll das Risiko minimieren, dass Produkte auf den EU-Markt gelangen, die am Beginn der Lieferkette mit Entwaldung, Waldschädigung sowie der illegalen Vertreibung der lokalen Bevölkerung in Verbindung stehen. Damit fördert es die Nachfrage und den Handel von legalen und entwaldungsfreien Rohstoffen und Produkten. Das reduziert die von der EU durch Waldzerstörung in den Produktionsländern indirekt verursachten Emissionen und den Biodiversitätsverlust. Sie baut auf die Holzhandelsverordnung (EUTR) und die damit gemachten Erfahrungen auf und soll diese auch ersetzen – entsprechend wird sie in Kurzform EUDR (EU-Deforestation Regulation) genannt.

Die Verordnung für Entwaldungsfreie Lieferketten (ergänzend mit den Neuerungen der Verordnung von 2025 zu lesen) baut auf die EU-Holzhandelsverordnung (EUTR) und die damit gemachten Erfahrungen auf und soll diese auch ersetzen – entsprechend wird sie kurz EUDR (EU-Deforestation Regulation) genannt. Sie betrifft Erzeugnisse, die auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht werden und Produkte, die aus dem EU-Markt exportiert werden.

Ein zentrales Merkmal der EUDR ist, dass sie nicht nur illegale, sondern jegliche Form von Entwaldung ausschließt. Also auch solche, die im Produktionsland rechtlich zulässig wäre.

Entwaldungsfrei sind Erzeugnisse im Sinne der EUDR, wenn sie auf Flächen produziert werden, für die nachgewiesen werden kann, dass nach dem 31.12.2020 keine Entwaldung bzw. Waldschädigung stattgefunden hat. Für Wald gilt hierbei die FAO-Definition. Die Ware muss zudem in Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften des Produktionslandes hergestellt worden sein – darunter Umwelt-, Menschen- und Arbeitsrechte. Zudem sind mögliche Landrechte indigener Völker und lokaler Gemeinschaften zu berücksichtigen. Falls erforderlich, ist deren Zustimmung im Rahmen des Prinzips der freien, vorherigen und informierten Zustimmung (FPIC) einzuholen.

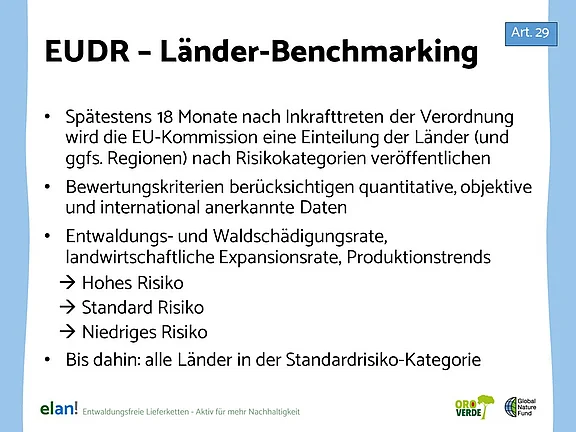

Länder-Benchmarking

Ein wichtiges Element der Verordnung stellt das Länder-Benchmarking dar. Gestützt wird dieses Benchmarking auf Bewertungskriterien, die quantitative, objektive und international anerkannte Daten berücksichtigen. Drei Kriterien sind dabei zentral:

- Der Entwaldungsumfang im Land,

- die Umwandlungsrate zu landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie

- die Produktionstrends der letzten Jahre.

Die Kriterien können hier eingesehen werden: Forests - Bibliothek

Eine höhere Risikoeinstufung bedeutet in der Konsequenz die Notwendigkeit für strengere Risikoanalysen seitens der Marktteilnehmer und Händler und höhere Kontrollquoten seitens der Behörden. Insgesamt soll das Benchmarking ein Anreiz für Produktionsländer sein, ihre Produktionssysteme zu verbessern, die Gesetze zu stärken und sie konsequent umzusetzen.

Die EU-Kommission hat vier Länder der “Hoch-Risiko” Kategorie zugeordnet: Russland, Nordkorea, Myanmar und Belarus. Deutschland und alle anderen EU-Mitgliedsstaaten sind in die Kategorie “Niedrig-Risiko” eingestuft. Alle Länder, die nicht im Anhang aufgeführt sind, fallen unter die Kategorie “Standard-Risiko”.Mitte 2026 soll das Länder-Benchmarking angelehnt an neue Studien angepasst werden.

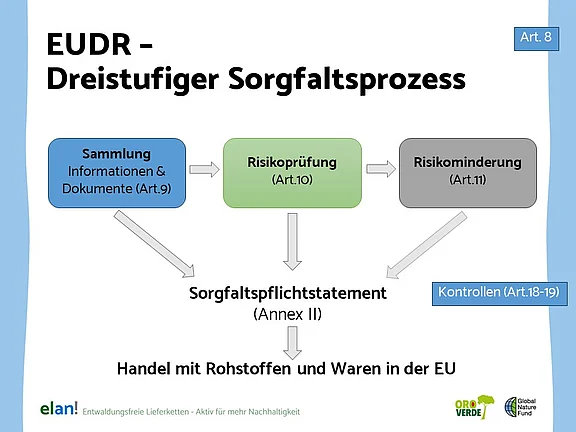

Dreistufiger Sorgfaltsprozess

Alle Marktteilnehmer und Händler, die gemäß Richtlinie 2013/34/EU33 (Artikel 3) keine KMU sind, müssen der Sorgfaltspflicht nachgehen. Das Sorgfaltspflichtverfahren ist dabei dreistufig und abhängig vom Warenbezugsland. Erst wenn ein Unternehmen die erforderlichen Schritte des Sorgfaltspflichtverfahrens abgeschlossen hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass kein oder lediglich ein vernachlässigbares Entwaldungsrisiko besteht, wird dem Unternehmen gestattet, das betreffende Produkt auf dem Unionsmarkt in Verkehr zu bringen oder es auszuführen.

Im Folgenden werden die einzelnen Schritte im Detail erklärt:

Der erste Schritt, die Informationssammlung, ist für alle Marktteilnehmer und alle Händler, die keine KMU sind, verpflichtend. Folgende Informationen müssen vorliegen:

- Beschreibung der Ware (Handelsname, bei Holz gebräuchlicher und wissenschaftlicher Name, bei Produkten die relevanten EUDR-Rohstoffe bzw. Produkte, die darin enthalten sind) und Menge der Ware (in Kilogramm, Eigenmasse oder zusätzliche Einheit gemäß Annex I der EU-Verordnung No. 2658/87).

- Herkunftsland und -region.

- Geolokalisierung aller Grundstücke, auf denen die Ware hergestellt worden ist. Bei Produktionsflächen unter 4 ha sind mindestens eine Längen- und eine Breitengradangabe mit mindestens sechs Dezimalziffern erforderlich. Bei Produktionsflächen, die größer als 4 ha sind, sind Polygone einzureichen mit genügend Breiten- und Längengradpunkten, um das Grundstück ausreichend zu beschreiben. Bei Rinderzeugnissen muss jeder Betrieb (d.h. jede Räumlichkeit, jedes Bauwerk oder, im Falle der Freilandhaltung, jede Umgebung oder Ort, an dem Tiere vorübergehend oder dauerhaft gehalten werden) mit jeweils mindestens einem Längen- und einem Breitengradpunkt angegeben werden.

- Name, Adresse und Email-Adresse der direkten An- und Verkäufer.

- Hinreichend schlüssige Informationen und Nachweise, dass die Ware entwaldungsfrei hergestellt worden ist. Es gibt keine Vorschrift hinsichtlich des Informationstyps, sondern ist dem Unternehmen selbst überlassen, wie der Nachweis erbracht werden soll. Unter „Risikoanalyse“ sind Möglichkeiten angegeben, dem nachzukommen.

- Hinreichend schlüssige Informationen und Nachweise, dass die Ware mit den einschlägigen Rechtsvorschriften des Herkunftslandes hergestellt worden ist. Damit gemeint sind die in dem jeweiligen Land geltenden Rechtsvorschriften zu

- Landnutzungsrechten,

- Umweltschutzgesetzen,

- forstwirtschaftlichen Vorschriften (einschl. Forstmanagement und Biodiversitätserhalt),

- die Rechte Dritter,

- Arbeitsrechte,

- die durch das Völkerrecht geschützten Menschenrechte,

- den Grundsatz der freien, vorherigen, informierten Zustimmung (FPIC), wie sie in der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker enthalten ist,

- Steuer-, Anti-Korruptions-, Handels- und Zollbestimmungen.

Für alle Marktteilnehmer und Händler, die keine KMU sind, und die Ware aus Standard- und Hochrisikoländern beziehen, fällt anschließend auf Basis der o.g. eingeholten Informationen eine umfangreiche Risikoprüfung an. Folgende Kriterien sind bei der Risikobewertung besonders zu berücksichtigen:

- Die Risikokategorie des Herkunftslandes gemäß Benchmarking.

- Das Vorkommen von Wäldern im Land und Produktionsgebiet der relevanten Ware.

- Die Präsenz von indigenen Völkern im Land und Produktionsgebiet, sowie die dazugehörigen Landrechte, also deren mögliche begründete Ansprüche über die Nutzung und das Eigentum an dem Gebiet. Sollten Produktionsgebiet und Landrechte der indigenen Völker überlappen, muss ein Nachweis erbracht werden, dass die indigenen Völker mittels FPIC konsultiert worden sind und der Nutzung zustimmen.

- Das Ausmaß der Entwaldung bzw. Waldschädigung im Herkunftsland und Produktionsgebiet.

- Die Glaubwürdigkeit der Quelle für die Informationssammlung.

- Bedenken bezüglich des im Herkunftsland oder -gebiet herrschenden Korruptionsausmaßes, der Häufigkeit von Dokumentenfälschungen, mangelnder Rechtsdurchsetzung, Verstößen gegen die internationalen Menschenrechte, bewaffneten Konflikten oder dem Vorliegen von Sanktionen, die vom UN-Sicherheitsrat oder vom Rat der EU verhängt wurden.

- Die Komplexität der Lieferkette und die Verarbeitungsstufe der betreffenden Erzeugnisse (inkl. Schwierigkeiten, die genaue Herkunft der Ware zu geolokalisieren).

- Das Risiko, dass die Ware über ein anderes Land eingeführt worden ist (Umgehung) oder mit anderer Ware vermischt worden ist, dessen Herkunft unbekannt ist.

- Begründete Bedenken Dritter bezüglich der Nichtkonformität der Ware mit der vorliegenden Verordnung, sowie Information über Nichtkonformität in der Vorgeschichte der vorgelagerten Akteure der Lieferkette.

- Komplementärinformationen, die die Konformität der Verordnung bestätigen können, wie beispielsweise von externen Prüfinstanzen kontrollierte Zertifizierungen (sofern sie die vorangegangenen Bedingungen erfüllen).

Die Risikoprüfung muss jährlich wiederholt werden. Sie ist in diesem Ausmaß nicht fällig, wenn die bezogene Ware aus einem Niedrigrisikoland stammt. Zwei Kriterien müssen jedoch auch bei Niedrigrisikoländern überprüft werden: die Komplexität der Lieferkette sowie das Umgehungs- und Vermischungsrisiko. Gibt es generell berechtigte Hinweise, dass die Ware nicht EUDR-konform sein könnte, ist eine vollständige Risikoanalyse auch bei Ware aus Niedrigrisikoländern fällig. Jeglicher Information darüber, dass die Ware gegebenenfalls nicht mit den in der Verordnung vorgeschriebenen Anforderungen übereinstimmt, ist nachzugehen. Die Risikoprüfung muss ergeben, dass kein oder lediglich ein vernachlässigbares Entwaldungsrisiko besteht.

Wenn die gemäß Art. 10 durchgeführte Risikoanalyse ergeben hat, dass Entwaldungsrisiken vorliegen, müssen Risikominderungsmaßnahmen durchgeführt werden. Das kann bedeuten, dass weitere Informationen oder Unterlagen angefordert, Daten unabhängig erhoben oder vor Ort überprüft oder Produzenten bei der EUDR-Umsetzung unterstützt werden müssen.

Prinzipiell müssen Marktteilnehmer und Händler über angemessene Strategien und Kontrollverfahren zur Risikominderung verfügen. Konkret braucht es ein umfassendes Risikomangementsystem (inkl. interner Kontroll- und Compliancemechanismen, Dokumentation und Berichterstattung). Jährliche unabhängige Audits sowie ein*e Compliance-Beauftragte*r müssen zudem von Marktteilnehmer und großem Händler nachgewiesen werden können.

Sind Risikominderungsmaßnahmen durchgeführt und damit das Entwaldungsrisiko ausgeräumt oder auf ein vernachlässigbares Maß reduziert worden, kann die Sorgfaltserklärung eingereicht und die Ware auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht werden. Die Risikominderungsmaßnahmen müssen dokumentiert und jährlich überprüft werden.

Sorgfaltserklärung

Marktteilnehmer, die die Ware zum ersten Mal auf dem EU-Markt in Verkehr bringen, reichen die Sorgfaltserklärung digital über das EU-Informationssystem TRACES ein. Welche Inhalte diese Erklärung umfassen muss, ist in der Verordnung unter Annex II festgelegt.

Die eingereichten Informationen werden den zuständigen Behörden und dem Zoll zugänglich gemacht, um den Austausch zwischen Behörden und Mitgliedstaaten zu erleichtern. Die nicht kommerziell sensiblen Daten werden anonymisiert auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich sein.

Mit der Abgabe der Sorgfaltserklärung erhalten Marktteilnehmer eine Referenznummer. Bei der Ein- und Ausfuhr von EUDR-relevanter Ware muss bei der Zollanmeldung die Referenznummer und eine Zolltarifnummer, die den passenden vierstelligen TARIC-Code enthält, angegeben werden. Damit schneller geprüft werden kann, ob eine Sorgfaltserklärung vorhanden ist und die Ware den EUDR-Vorgaben entspricht, hat die EU-Kommission neue TARIC-Codes eingeführt.

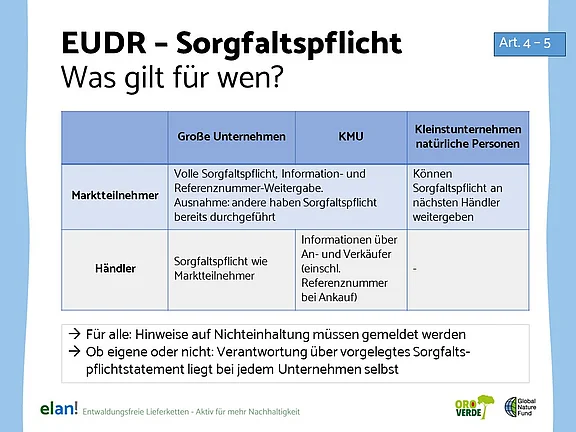

Sorgfaltspflicht

Die Pflichten sind nicht für alle gleich: Für Marktteilnehmer (Erstinverkehrbringer) sowie Händler, die keine KMU sind, gilt die volle Sorgfaltspflicht, der Umfang der Risikoanalyse und ggfs. der Minderungsmaßnahmen, sind aber abhängig vom Warenherkunftsland. Sie übermitteln alle Informationen (einschl. der bei Einreichen der Sorgfaltserklärung erhaltenen Referenznummer) weiter an die nachgelagerten Händler. Sie können von der Sorgfaltspflicht ausgenommen werden, wenn diese bereits durch andere durchgeführt und weitergegeben worden ist. Marktteilnehmer, die Kleinstunternehmen oder natürliche Personen sind, können die Sorgfaltspflicht an nächste Händler weitergeben.

Wichtig: Ob selbst durchgeführt oder weitergereicht bekommen, die Verantwortung für die Sorgfaltserklärung trägt jedes Unternehmen selbst.

Händler, die KMU sind, können ebenfalls nur Ware auf dem EU-Markt handeln, wenn sie im Besitz der Informationen sind, dass die Ware entwaldungsfrei und entsprechend den Rechtsvorschriften des Produktionslandes hergestellt worden ist. Eine eigene Sorgfaltsprüfung müssen sie nicht durchführen. Sie müssen jedoch Informationen über An- bzw. Verkäufer (eingetragene Handelsname/-marke, Postanschrift und E-Mail-Adresse sowie ggfs. URL) sammeln, und bei Ankauf auch die Referenznummer der Sorgfaltserklärung angeben können.

Alle Akteure müssen die gesammelten Informationen fünf Jahre lang archivieren.

EU-Informationssystem

Die Sorgfaltspflichterklärungen werden über das von der EU-Kommission bereitgestellte digitale EU-Informationssystem TRACES eingereicht. Seit Ende 2024steht das Informationssystem zur Verfügung und Unternehmen können sich registrieren und die Sorgfaltserklärungen offiziell einreichen.

Um sich mit dem Informationssystem vertraut zu machen, steht Unternehmen in allen EU-Sprachen ein Benutzerhandbuch zur Verfügung. Zusätzlich bietet die EU-Kommission Erklärvideos an.

So können Sie in weniger als fünf Minuten Ihre Sorgfaltspflichterklärung im EU-Informationssystem abgeben.

Große Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre internen Systeme über eine Schnittstelle (API) mit TRACES zu verknüpfen. Die technischen Details zu den API-Anforderungen sind online abrufbar.

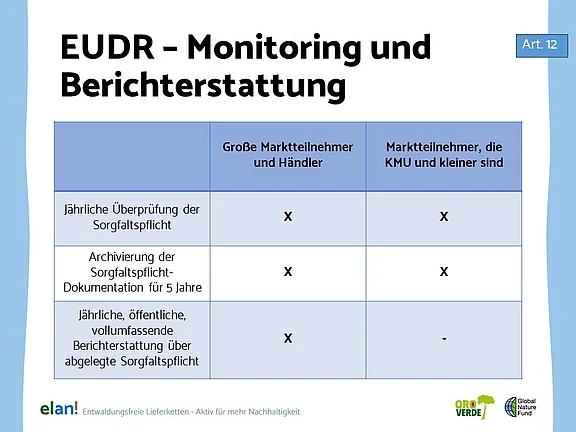

Monitoring und Berichterstattung

Der Sorgfaltspflichtprozess mit Risikoanalyse und der darauffolgenden möglichen Risikominderung muss von allen betroffenen Marktteilnehmern und allen Händlern, die keine KMU sind, mindestens einmal jährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Bei der Berichterstattung gibt es eine Erleichterung für kleinere Marktteilnehmer (KMU, Kleinstunternehmen oder natürliche Personen): Sie sind von der jährlichen Berichtspflicht befreit. Alle anderen Marktteilnehmer und Händler müssen jährlich öffentlich über die abgelegte Sorgfaltspflicht, die erhaltenen Informationen (Art. 9), die Ergebnisse der Risikoanalyse (Art. 10) und über eventuell umgesetzte Risikominderungsmaßnahmen (Art. 11) sowie über stattgefundene Konsultationsprozesse mit indigenen Völker und lokalen Gemeinschaften im Produktionsgebiet berichten.

weiterführende Inhalte: Monitoring

Kontrollen und Sanktionen

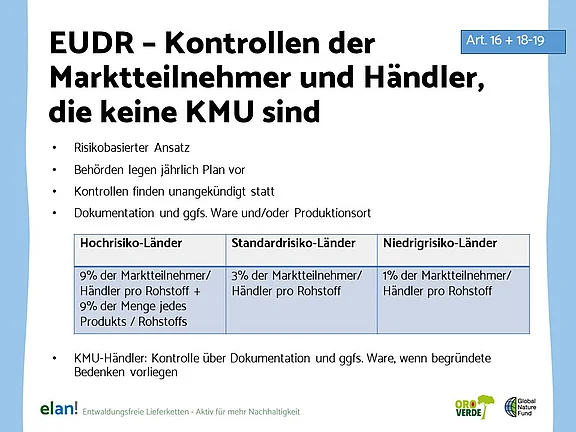

Die Kontrollen der Sorgfaltspflichterklärung und beigefügter Dokumente erfolgen nach einem risikobasierten Ansatz durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE).

Je höher das Risiko, dass eine Ware nicht verordnungskonform ist, desto wahrscheinlicher ist eine Kontrolle. Der Prozentsatz der zu kontrollierenden Unternehmen wird durch das von der EU-Kommission festgelegte Länder-Benchmarking (s.o.) vorgegeben. Stammt die Ware aus Hochrisikoländern, werden sowohl 9 % der Wirtschaftsbeteiligten als auch 9 % der relevanten Erzeugnisse (entsprechend der Vorjahresmengen) kontrolliert.

Bei Ware aus Standard- und Niedrigrisikoländern reduziert sich die Kontrolle auf 3 % bzw. 1 % der Wirtschaftsbeteiligten. Die Kontrollhäufigkeit ist zusätzlich davon abhängig, ob der Marktteilnehmer durch Nichteinhaltung der Verordnung in der Vergangenheit aufgefallen ist, ob die Ware ein hohes Umgehungsrisiko aufweist, wie komplex oder lang die Lieferkette ist und ob die betreffenden Herkunftsgrundstücke an Wälder angrenzen.

Die Kontrollen finden unangekündigt statt, es sei denn eine Ankündigung wäre für eine wirksame Kontrolle erforderlich, und auch bei Besitz begründeter Bedenken bzw. einschlägiger Informationen einer Nichtkonformität.

Die zuständigen Behörden bereiten jährlich einen Plan von Kriterien und Marktteilnehmern/Händlern vor, die kontrolliert werden. Die Pläne bauen auf die Vorjahrespläne und die damit gemachten Erfahrungen auf. Die Ergebnisse der Kontrollen müssen die zuständigen Behörden zehn Jahre lang aufbewahren.

Sollte bei den Kontrollen ein Verstoß gegen die Verordnung aufgedeckt werden, können Geldbußen auf das Unternehmen zukommen. Die Höhe der Geldbuße soll in einem angemessenen Verhältnis zu den Umweltschäden und dem Wert der betreffenden Waren stehen. Sie soll so berechnet werden, dass den Verantwortlichen der aus ihren Verstößen gezogene wirtschaftliche Nutzen tatsächlich entzogen wird.

Dabei wird das Niveau dieser Strafzahlungen bei wiederholten Verstößen schrittweise angehoben. Der Mindestbetrag liegt bei 4 % der Einnahmen des Betreibers oder 4 % des EU-weiten Gesamtjahresumsatz des Marktteilnehmers/Händlers.

Weitere Strafen können ein maximal 12-monatiger Ausschluss von der öffentlichen Vergabe sein sowie, bei wiederholtem oder gravierendem Verstoß, ein vorübergehendes Handelsverbot mit der betreffenden Ware und/oder der vorübergehende Ausschluss aus der vereinfachten Sorgfaltspflicht (was bedeutet, dass das Unternehmen immer eine volle Risikoanalyse und ggfs. Risikominderungsmaßnahmen durchführen muss, selbst wenn es Ware aus Ländern mit niedrigem Risiko bezieht).

Das Unternehmen ist verpflichtet, umgehend alle Lücken und Mängel im Sorgfaltspflichtenprozess zu beheben. Die Ware selbst muss gespendet oder entsorgt werden. Die Einnahmen aus dem Handel mit der betreffenden Ware werden beschlagnahmt. Marktteilnehmer bzw. Händler, die gegen die Verordnung verstoßen, müssen zudem für die Kosten aufkommen, die im Rahmen der behördlichen Kontrollen entstanden sind.

Die EU-Kommission veröffentlicht auf ihrer Webseite eine Liste der sanktionierten Unternehmen, inklusive der betreffenden Verstöße und beschlossenen Sanktionen. Diese soll den zuständigen Behörden bei der Risikobewertung und den Verbraucher*innen bei ihren Konsumentscheidungen helfen.

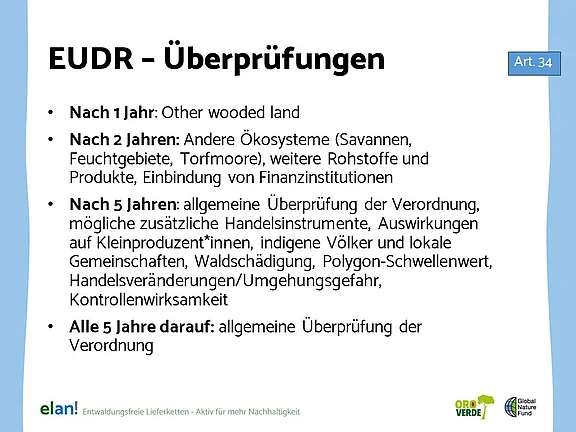

Überprüfungsprozesse

Die EU-Kommission überprüft die EUDR fortlaufend auf ihre Wirksamkeit und entwickelt sie bei Bedarf weiter. Im Rahmen dieser Überprüfung wurden konkrete Zeitpunkte und Inhalte für mögliche Erweiterungen der EUDR vereinbart. Gemäß Artikel 34 plant die EU-Kommission folgende Bereiche zu prüfen:

- Ökosysteme, die unter die FAO-Definition der „sonstigen bewaldeten Flächen“ fallen

- weitere Ökosysteme wie Savannen, Feuchtgebiete und Moore

- zusätzliche Risikorohstoffe und -produkte wie Mais oder Biokraftstoffe

- Integration von Finanzinstitutionen als Marktakteure

Nach fünf Jahren soll es einen umfassenden Wirkungsbericht zu festgelegten Themen (wie bspw. Auswirkungen auf die Produzentenländer und lokale Gemeinschaften, Definition von Degradierung, Wirksamkeit der bisherigen Kontrollen) geben. Alle fünf Jahre wird sich die Überprüfung der Auswirkungen der Verordnung wiederholen.

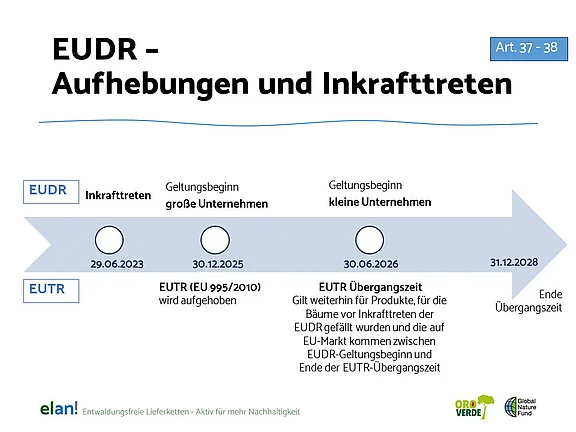

Geltungsbeginn und Aufhebung der Holzhandelsverordnung

Die EUDR ist am 29.06.2023 in Kraft getreten. Für Unternehmen, die laut EU-Richtlinie 2013/34/EU (Artikel 3) keine kleinen oder Kleinstunternehmen sind, gilt sie ab dem 30.12.2026, für kleine und Kleinstunternehmen ab dem 30.06.2027.

Durch die EUDR wird die EUTR zum Geltungsbeginn (30.12.2026) aufgehoben. Allerdings gilt die EUTR für eine Übergangszeit von drei Jahren bis zum 31.12.2028 weiterhin für Holz und Holzerzeugnisse, die vor dem Inkrafttreten (29.06.2023) erzeugt wurden und ab dem 30.12.2026 in Verkehr gebracht werden.